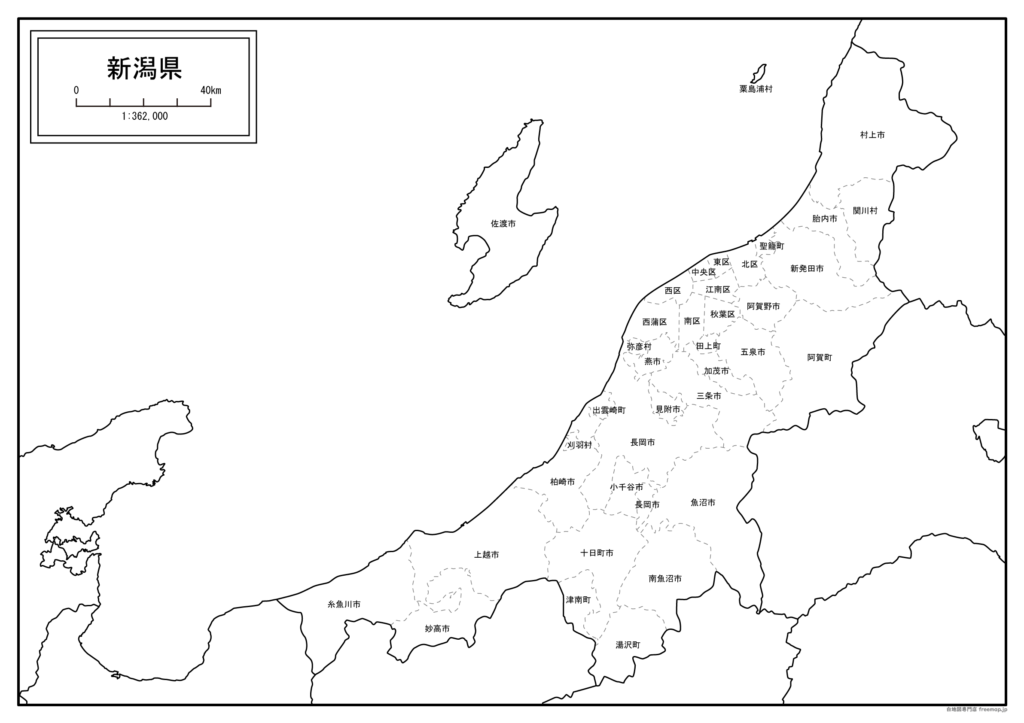

新潟県には美しい自然や歴史的な場所が数多く存在しますが、その中には幻想的で不思議な都市伝説も存在します。ここではいくつかの新潟の都市伝説を紹介します。

新潟県の都市伝説

📍佐渡市の都市伝説・異界伝承

1. 🪙【佐渡金山の“封印された坑道”】

背景:金山には死者が多く、地元では「魂の声が残る場所」とも語られている。

概要:江戸時代から稼働した佐渡金山は無数の坑道を有するが、その一部には「封印された坑道」が存在するといわれる。

都市伝説:

かつて落盤事故や“何かを見た”と語った作業員が次々と精神に異常をきたし、坑道ごと封鎖されたという。

閉ざされた坑口からは夜中に「カン、カン…」という音が聞こえるとの報告も。

2. 🌊【小木海岸の“異界の入り江”】

- 概要:佐渡南西部、小木海岸沿いのある入り江では、昔から“時間が止まる”ような感覚を訴える者が絶えない。

- 都市伝説:

- ある一定の条件下(大潮の日没時など)にこの入り江に入ると「向こう側に連れて行かれる」といわれる。

- 戻ってきた者の証言によると「全く知らない島にいた」「誰にも出会えなかった」とのこと。

- 補足:この場所は「佐渡の異界ゲート」とも呼ばれることがある。

3. ⛰️【大佐渡山地の“神隠し伝承”】

- 概要:大佐渡山地の中腹に位置する集落周辺では、古くから“神隠し”の話が残されている。

- 都市伝説:

- 明治期に子どもが山中で行方不明となり、数日後に別の集落で発見されたが、本人の記憶は全くなかった。

- その後も登山中に「人に呼ばれる声がする」「見知らぬ地蔵を見た」という証言が相次ぐ。

- 文化的背景:修験道や山岳信仰との関連性もあり、「異界との境界が曖昧な場所」として信じられている。

4. ⛩️【真野地区の“神降ろしの館”】

- 概要:佐渡の中央部・真野地区には、かつて神降ろし(オシラサマ的な儀式)を行う“家系”が存在したといわれている。

- 都市伝説:

- その家は今では空き家だが、夜になると“何か”が屋根裏に現れると噂される。

- 地元住民は「近寄らない方がいい家」として語り継いでいる。

- 口伝:この儀式に使った人形を粗末に扱った者が次々と不幸に見舞われたとも。

🔍文化的背景・考察

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 島と異界 | 島という隔絶された地理は「異界との結節点」として伝承が生まれやすい。佐渡島はその典型例。 |

| 鉱山と霊 | 採掘場は死者や労働の怨念が集まりやすく、“封印された坑道”は全国の心霊・都市伝説と共通する構造を持つ。 |

| 神隠し・時空転移 | 佐渡島の地形的な特殊性、山岳信仰の残存などが“異界とつながる場所”という民俗観につながっている。 |

こうした伝承や怪異譚は、かつて語り部たちによって“声”で伝えられてきたものである。

現代では、そうした「耳で聴く怪談体験」をオーディオブックで気軽に楽しめる時代になっている。

📚たとえば…

Audible(オーディブル):怪談師による本格的な朗読や、民俗学・歴史ミステリー作品が豊富。

audiobook.jp:日本語コンテンツが充実しており、古典・現代怪談・都市伝説系も多くラインナップ。

どちらも初回無料体験ありなので、まずは耳で「異界の気配」に触れてみてほしい。

📍飯山地方の都市伝説・異界伝承

1. ⛰️【妙高山・赤倉温泉の“雪女伝説”】

- 概要:古くから修験道の霊山とされてきた妙高山。冬季は大雪に閉ざされるが、赤倉温泉周辺では「雪女に会った」という話が現代にも伝わる。

- 都市伝説:

- 雪の夜、白無垢のような女性が一人で歩いており、目が合うと消える。

- 旅館の2階の窓から、何度も同じ女が覗いてくるという怪談が複数の宿に存在。

- 背景:雪深い地の厳しさと、霊山としての山岳信仰が融合した民話系怪異。

2. 🌲【津南町・見倉橋周辺の“異界橋伝承”】

- 概要:長野県境にある吊り橋・見倉橋は、撮影スポットとしても人気だが、昔から「戻れなくなる橋」として地元で囁かれる。

- 都市伝説:

- 真夜中に橋を渡ると、音が吸い込まれるように静まり返る。

- 渡っている途中、後ろから足音がしても絶対に振り返ってはいけないという戒めがある。

- 地元の言い伝え:「魂と身体が切り離される橋」「境界をまたぐ橋」とも。

3. 🪵【十日町市南部・松之山の“埋蔵金伝説”】

- 概要:松之山温泉郷の山奥には「戦国時代に埋められた金塊」があるという言い伝えが根強く残る。

- 都市伝説:

- 金を掘ろうとした者が奇妙な病に倒れる。

- ある場所を掘ると、地面から女の声がして「持っていくな」と囁いたという話も。

- 伝承の出典:地元の古老が語る民話と、旧藩政時代の記録の一部が基になっている。

4. 🔥【上越市・板倉地区の“夜叉ヶ池”伝説】

- 概要:上越市東部の山間部には「人を惑わす池」があるとされ、“夜叉ヶ池”と呼ばれている。

- 都市伝説:

- 昔、村の娘が水神に捧げられ、以来、夜ごとに水面から白い人影が現れるようになった。

- 満月の夜に池を覗き込むと「連れていかれる」。

- 補足:「夜叉ヶ池」という名は複数地名に見られるが、上越では口伝で伝わる異界譚のひとつ。

5. 🔥闇夜に現れる火の玉:飯山のウィル・オ・ウィスプ

新潟県の飯山地方では、夜になると闇の中に幻想的な火の玉が現れるというウィル・オ・ウィスプの伝説が語り継がれています。火の玉は人々を誘惑し、森や湿地帯に誘い込んでしまうとされ、近づいてはいけないと言い伝えられています。

6. 🏯 春日山城跡(上越市)

- 伝承内容:

- 上杉謙信の本拠・春日山城には、謙信の死後も彼の霊が「軍議」を続けているという噂がある。

- 夜に山道を歩くと、鎧武者の一団が出現し、無言で通り過ぎるという。

- 文化的背景:

- 謙信は「毘沙門天の化身」とも言われた信仰的存在で、その“信仰の霊性”が場所に残るという考えもある。

7.⚔️ 直江津港周辺(上越市)

- 伝承内容:

- 謙信の出陣時、直江津から出帆する船団を見送った住民たちの中に、戦に赴いた兵の“亡霊”が混ざっていたという。

- 特徴:

- 夜間、海辺で軍靴の音や号令が聞こえるという話も。

🔍文化的背景・考察

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 豪雪地の幽霊譚 | 豪雪・隔絶・自然災害が多い飯山地方では、“白”=死の象徴として雪女や山姥などの伝説が育まれてきた。 |

| 橋と異界 | 山間部に多く存在する吊り橋は“境界”の象徴であり、異界への移行地点としての怪異が各地に分布する。 |

| 水神信仰 | 山間の池・沢・温泉は「生贄伝説」「水の祟り」といった民間信仰とセットで伝承されるケースが多い。 |

📍妙高市の都市伝説・伝承リスト

1. 妙高山(妙高高原エリア)

- 概要:

妙高山は古くから「越後富士」とも称され、修験者の登拝対象でもあった霊山。火山活動とも関係し、“山の神”への畏怖や、異界伝承が根づいている。 - 伝承内容:

- 山に登る途中、知らない女性に案内され、その後姿を見失うと「道が消えていた」という“霊の導き”の噂。

- 雨の日、山道から「読経の声」が聞こえるときは、遭難者の霊が近くにいる前兆だという。

- 文化的背景:

- 古代から中世にかけて、山岳修験とともに「山はあの世とつながる門」とされ、妙高山もそのひとつと考えられていた。

2. 赤倉温泉郷・地獄谷伝説

- 概要:

妙高の温泉街のひとつ「赤倉温泉」の近くには、「地獄谷」と呼ばれる硫黄臭の強い地帯がある。 - 伝承内容:

- 夜に湯煙の立ち込める谷で、下駄の音が響く。誰もいないはずの岩場から、湯に浸かるような声が聞こえることがある。

- 江戸時代、湯治場として栄える中で病に倒れた者の霊が今も漂っているとされる。

- 特徴:

- 近くに地蔵尊や古い供養塔があり、「湯の神」と「死者の魂」が交錯する場所と信じられていた。

3. 関川関所跡の“時空ずれ”伝説

- 概要:

江戸時代、越後と信濃の境に設置された関所であった関川(現:関温泉方面)には、奇妙な時空伝承が残る。 - 伝承内容:

- 関所跡近くの旧街道を通っていると、「昔の旅人風の一団」がすれ違うが、振り返ると誰もいない。

- 道を歩いていると急に空の色や気温が変化する瞬間があり、それは“異界との境界”とされている。

- 文化的考察:

- 関所跡地には「通せんぼ石」や「霊を遮る門」が置かれたという話もあり、“魂の通行制限”という民間信仰と結びついている可能性がある。

4. 関川関所跡(旧北国街道)

概要:

関川関所は江戸時代、越後と信濃を結ぶ北国街道の重要な検問所として設けられ、多くの旅人や商人がここを通過した。現在は石碑と一部遺構が残るのみだが、かつての処刑場跡や牢屋の噂もあり、地元では“出る”場所として知られている。

心霊伝説:

- 深夜、旧関所跡付近で「鎧を着た侍の霊」が出るという目撃談が複数存在。

- 昼間でも、突然背後に気配を感じる、足音だけがついてくるといった“気味の悪い体験”が報告されている。

- 冬になると、雪に足跡がつき、それが途中で消えるなどの不可解な現象が起こるという。

背景:

江戸期には罪人の処刑や、密通者の取り調べが行われた記録も一部にあり、厳しい管理の歴史が“怨念”として残った可能性がある。交通の要衝であるがゆえに、人の生死が交錯した場所であり、霊的に不安定なエリアとされる。

特徴:

案内板はあるものの、現在は観光スポットとしての整備は不十分で、訪問者は少ない。静まり返った環境が逆に“出やすい雰囲気”を醸し出している。

🔍 文化的まとめと背景

妙高市の都市伝説は、次のような文化要素が下敷きとなっている

- 山岳信仰・修験道:妙高山のような火山信仰地は、神仏と霊の交差点とされる。

- 温泉と死のイメージ:温泉は“癒し”と“終末”の両義性を持ち、特に病没者や湯治場での死は霊的エピソードとされやすい。

- 関所・境界伝説:「昔と今の境界」「生と死の境界」という象徴として、関所跡が伝説化されている。

🏯 村上市の都市伝説・伝承リスト

1. 村上城跡と「無念の家老」伝説

- 概要:

村上城は戦国時代から江戸初期にかけて北越の要所として栄えた山城。現在は石垣が残るのみだが、夜になると城跡周辺で異変が報告されている。 - 伝承内容:

- 廃城跡にて「甲冑姿の武士」が立ち尽くしていたという目撃談。

- 特に、かつて失脚した家老の怨霊が出るという噂があり、「侍が後ろを歩いていた」などの体験談がある。 - 文化的背景:

落城や粛清にまつわる霊話は全国に多く、城跡は“無念の想念”が残留しやすい場所とされる。

2. 三面川と“川の主”の話

- 概要:

三面川(みおもてがわ)は村上市を流れる清流で、鮭の遡上で有名。しかし、この川には“水神”のような異形の存在がいるという伝承が残る。 - 伝承内容:

- 橋の上から見ていた釣り人が、「巨大な黒い影が鮭を丸呑みして消えた」という体験をしたという。

- 古くから「川には主がいる」とされ、大雨の日に現れるという。 - 文化的考察:

「河川の主(ぬし)」信仰は、日本各地にある民間信仰で、水難事故の説明や祟り回避の意味合いがあるとされる。

3. 岩船海岸の“消える老婆”

- 概要:

日本海に面した岩船海岸は、絶景スポットでありながら、地元では「見てはいけない老婆が出る」という噂がある。 - 伝承内容:

- 夕暮れ時に一人で訪れると、老婆がこちらを見つめてくる。近づこうとすると忽然と消えるという。

- 海難事故の慰霊碑近くで、子どもが「おばあちゃんが呼んでる」と言ったという逸話も。 - 解釈:

この種の“海辺の老婆”は、土地神・水神の化身として、民間信仰で語られることが多い。

🔍 総合考察:村上市の霊的風土

- 海・川・山の三重境界:

海と川と山が近接する村上市は、「異界との境界が多層的に交わる土地」とされ、霊的・妖的な現象が生じやすいと信じられている。 - 城下町の怨念伝承:

藩政時代の武士社会の「無念」「粛清」といった心理的ストレスが、都市伝説化しやすい歴史背景をもつ。 - 慰霊・水難・境界の象徴性:

海岸線に多い慰霊碑や供養塔も、“見えない世界との接点”とされやすい場所である。

🏭 燕三条市の都市伝説・伝承

1. 五十嵐川の“逆さ流れ”伝説(三条市)

- 概要:

三条市を流れる五十嵐川は、過去に幾度も氾濫を起こした暴れ川。特に1966年の大水害は有名だが、それ以前から「水の怪異」が囁かれていた。 - 伝承内容:

- 昔、川の流れが“逆流”したという目撃談があり、村人が祈祷を行ったという。

- 「川の底に沈んだ祠が原因」という説も。 - 文化的背景:

水害と信仰の交差点として、五十嵐川は“水神鎮め”の伝承地でもある。祟りや水死者供養の話と結びつく例も多い。

2. 工場跡地に響く「鍛冶の音」(燕市・旧鍛冶町周辺)

- 概要:

燕市は江戸期から続く金属加工の町で、「鍛冶屋の町」として知られる。古い工場の一部が放置され、怪談が発生している。 - 伝承内容:

- 夜中に「カン、カン」と鍛冶の槌音が聞こえるという。

- 廃墟化した工場付近で“黒い影”や“顔のない作業員”を見たという噂も。 - 考察:

鍛冶は古来「神事・呪術」とも結びついており、“魂を打つ”行為とされる。廃れた鍛冶場に霊的現象が起こるのは、日本各地で報告されている典型パターン。

3. 燕三条大橋に立つ「橋の女」

- 概要:

信濃川を渡る燕三条大橋は、新潟でも屈指の大規模橋梁。しかしここには、「見てはいけない女が出る」という噂がある。 - 伝承内容:

- 深夜、橋の中ほどに“うつむいて立つ女性”が現れ、目が合うと消える。

- 見た者は“声が出なくなる”などの後遺症があるという体験談も。 - 文化的側面:

橋は“現世と異界の結節点”とされ、神話的にも都市伝説的にも「霊的現象の起こりやすい場所」である。

4. 燕市・鍛冶神社と“火の精霊”の伝説

概要:

燕市は金属加工・鍛冶の町として知られ、その中心地にある「鍛冶神社」には、刃物や火の神を祀る信仰が根づいている。地元では「火の精霊」や「打ち損じの呪い」にまつわる伝説も語り継がれている。

伝承内容:

- 神社の境内で、夜な夜な「火の玉が飛ぶ」目撃談がある。

- 刃物を粗末に扱った者に怪我が絶えず、「刃の祟り」として恐れられる。

- 昔、職人が不敬を働き焼死したという話が神社由来で残っている。

文化的背景:

鍛冶文化において“火”と“金属”は神聖視される。火を司る神(カグツチ)信仰と、道具を大切にする倫理観が交差し、霊的逸話が生まれやすい土壌となっている。

5. 三条市・八幡神社と“夢の予言石”

概要:

三条市にある八幡神社には、かつて「夢で見た場所に行け」という託宣を受けた村人が、神託通りの石を発見したという逸話がある。

伝承内容:

- 夢に神が現れ「この石の上に社を建てよ」と命じ、そこに祠を建立したという。

- 以降、その石に祈願した者の「病が治った」「商売が繁盛した」という言い伝えが続く。

- 石に触れた夜、夢に同じ神が現れたという体験談もある。

文化的背景:

古代から“夢告(むこく)”や“神託”は霊的現象とされ、夢の中の指示を信じて行動する例は日本各地にある。この事例は神社信仰と予知夢伝承が結びついた好例である。

6. 旧・越後街道沿いの“影越えの女”

概要:

燕三条市を通る旧・越後街道の一部区間では、夜になると「人の影を踏むと女が憑く」という口承が地元の古老から伝えられている。

伝承内容:

- 暗がりの中、前を歩く人影を踏むと“女の影”が自分についてくるという。

- 翌朝、布団の中から長い髪の毛が出てきた、という体験談あり。

- 影を避けて歩けば祟られないとされ、旅人の間では“影を踏むな”が通説だった。

文化的背景:

「影=魂」という民俗的な概念があり、影を踏む行為は霊的な干渉と解釈される。峠越え・街道沿いの“夜道の怪異”は、移動と異界が交錯する場面に多く現れる。

🔍 総合考察:燕三条地域の都市伝説的特性

- 工業・鍛冶の土地と霊性:

「鉄を扱う」ことと「霊的存在」との接点は、日本の神話(アマノマヒトツ神など)にも見られるように、古代から呪的な意味を帯びてきた。燕のような鍛冶町には、伝統的に「念」がこもりやすい。 - 水害地の供養文化:

信濃川・五十嵐川など水害の多かった土地では、水死者や流された祠・墓などにまつわる“語られざる怪談”が根付いている。 - 橋と境界の伝承:

大橋の都市伝説は全国的に見られるが、燕三条大橋は「工業と自然」「人と人の往来」「旧国と旧国の境界」といった象徴性を帯びやすい。

⛩ 加茂市の都市伝説・異界伝承

1. 加茂山・青海神社の“千本鳥居と異界”

- 概要:

加茂山公園にある青海神社は古くから加茂の総鎮守とされ、境内の「千本鳥居」は霊的パワースポットとしても知られる。 - 都市伝説・伝承:

- 夜中に鳥居の下を通ると「異界に入る」という話がある。

- 境内の池の水面に“死者の顔”が映るという体験談。

- 神社裏手の林道で「人が現れては消える」といった報告も。 - 文化的背景:

加茂山自体が“神の山”信仰の対象で、修験道や山岳信仰とつながる土地。霊的結界としての鳥居群には「時空の歪み」的な話がつきまとう。

2. 加茂川の“橋守の祟り”伝承

- 概要:

加茂川にかかる古い橋には、「橋の守を粗末にすると祟りがある」という地元の言い伝えがある。 - 伝承内容:

- 昔、橋の老朽化を無視して通った旅人が溺死。

- 「石の像を川に落とした子が病に倒れた」など、橋の守り神に関わる話がある。

- 地元では定期的に「川の神様への供物」を行う習慣が残っていた。 - 考察:

橋と水、特に山から流れる川は神霊と現世の境界とされ、「橋を粗末にしてはならぬ」という教訓めいた伝承が多数存在する。

3. “狐火”が出る山道(加茂山裏の古道)

- 概要:

加茂山の裏手、旧街道沿いの林道で「狐火(怪火)」が出るという話が根強い。 - 都市伝説・体験談:

- 夜間、点々と続く青白い火が人を山奥へ誘う。

- 後を追うと「気づけば別の場所に立っていた」という“迷い込み”体験。 - 背景と民俗性:

狐火は里と山の境界に現れる霊的現象とされ、加茂山のように人と自然・神が共存する土地では、昔から“化かし”の伝承が残されている。

🔍 総合考察:加茂市の都市伝説的特性

- 神社と山の信仰空間:

青海神社と加茂山が一体化した聖域は、明らかに土地の霊性の核となっている。都市伝説や怪異の舞台としては申し分ない地勢。 - 橋・川・水辺の霊性:

加茂川と古橋は、単なるインフラではなく、生活と霊性が交わる場所。日本全国の“橋伝説”と同様の構造が見られる。 - 狐と境界の民間信仰:

狐火の話は単なる怪異ではなく、「里と異界の境目にいる存在」=狐の霊性を象徴している。加茂山周辺は“変化(へんげ)”の気配が色濃い場所といえる。

こうした伝承や怪異譚は、かつて語り部たちによって“声”で伝えられてきたものである。

現代では、そうした「耳で聴く怪談体験」をオーディオブックで気軽に楽しめる時代になっている。

📚たとえば…

Audible(オーディブル):怪談師による本格的な朗読や、民俗学・歴史ミステリー作品が豊富。

audiobook.jp:日本語コンテンツが充実しており、古典・現代怪談・都市伝説系も多くラインナップ。

どちらも初回無料体験ありなので、まずは耳で「異界の気配」に触れてみてほしい。

⛰ 十日町市の都市伝説・異界伝承

1. 「棚田に消える女」伝説(星峠の棚田)

- 概要:

全国的に有名な景勝地・星峠の棚田では、霧が立ちこめる早朝に「人の姿」が消えるという話が語られている。 - 都市伝説・伝承:

- 朝霧の中で白い着物の女性が立っており、近づくと姿が消える。

- 三脚を立てて撮影していた人の写真に「もう一人誰かが写っていた」という怪談も。 - 背景:

古くからこの一帯では水神・田の神への信仰が強く、霊的な“境界”としての田園が語られていた。視界の悪い棚田は「異界の入口」と信じる人もいる。

2. 千手観音堂の「封じられた地蔵」

- 概要:

千手観音堂近くの裏山にはかつて「動く地蔵」があり、封印されたという話が伝わっている。 - 都市伝説:

- 夜になると地蔵の向きが変わっている、場所が移動していたという噂。

- 子供がいたずらで地蔵を倒してから、家が火事になったという因縁話。 - 文化的背景:

民俗信仰では「地蔵は土地神や子供の守護」であり、動いたり怒ったりするという伝承は各地に存在する。十日町でも地蔵の祟り信仰は根強い。

3. 松之山の「湯の神の報復」

- 概要:

松之山温泉は“日本三大薬湯”のひとつとされ、古来より「湯の神」信仰がある。地元では「湯を侮ると祟られる」という話が残る。 - 伝承内容:

- 湯を持ち帰ろうとした旅人が事故に遭った。

- 湯に不敬な態度を取った客が夜中に「声」を聞いて発狂した。 - 考察:

温泉地における霊的存在=湯の神は、土地のエネルギーと直結する存在。松之山では“霊泉”としての力が強調され、神聖視されている。

4. 「雪の中の鈴の音」(雪原の怪異)

- 概要:

十日町では冬になると「誰もいない雪道で鈴の音が聞こえる」という体験談が散見される。 - 怪異体験:

- ラッセル中の山道で、小さな鈴の音が周囲を回るように聞こえる。

- 振り返っても誰もいない。「それについていくと帰れなくなる」という地元の教えも。 - 民間信仰的側面:

雪国では“雪女”や“山のもの”といった伝承が豊富で、音(特に鈴)は異界からの誘いとされてきた。注意喚起を込めた伝承とも言える。

🔍 総合考察:十日町市の都市伝説的特徴

- 霧・雪・田園と異界:

霧に包まれる棚田や、雪に閉ざされた山間部は、まさに人と異界の境界とされる地形。風景と伝承が深く結びついている。 - 祟りと信仰のバランス:

地蔵、温泉、山の神などの霊的存在に対して、地元では「侮らぬこと」が基本的な教訓として伝わっている。信仰の欠如が怪異を招くという構図。 - “音”を通じた怪異の誘い:

雪の中の鈴の音など、視覚ではなく聴覚に訴える伝承があり、「音=異界への導き」という観念が根付いている。

🔮魚沼市の都市伝説・伝承

1. 幽谷・奥只見湖に沈んだ村の記憶

概要:

奥只見ダム建設により水没した集落跡には、今も「水底から声が聞こえる」「夜に湖面に灯りが浮かぶ」といった噂がある。実際に移転前の生活を知る世代からも、異様な出来事が語られる。

伝承内容:

- 夜、釣りをしていた者が「名前を呼ばれた」という。

- 湖面に旧家の形をした“光の残像”を見たという証言もある。

- 渇水期に姿を現す“廃道”に足を踏み入れると、方向感覚を失うという。

文化的背景:

ダム建設により水没した地域は全国に存在するが、「元住民の無念」や「祟り」を語る言説がとりわけ雪深い地域では根強い。水と死の関連性もまた、神話的に根づいている。

2. 大湯温泉と“湯守りの女”の話

概要:

魚沼市の名湯・大湯温泉には、江戸時代から「湯守りを代々継ぐ女」がいたという話が残る。その霊は、温泉街に不敬を働く者にだけ姿を見せるという。

伝承内容:

- 湯船にひとりでいると、浴室の隅に長髪の女性が座っていることがある。

- その姿を見た客は“病気が治る”者と“帰れなくなる”者に分かれるという。

- 湯の神を軽んじた者が、帰宅後に高熱にうなされたという。

文化的背景:

温泉地では“湯の霊”や“湯守りの神”といった信仰が古くから存在。特に大湯温泉は、薬効を信じる霊的伝承が多く、神聖視された場所でもある。

3. 坂戸山と“夜泣き石”の呪い

概要:

魚沼市のシンボルともいえる坂戸山には、「石を動かすと祟られる」とされる“夜泣き石”がある。戦国時代、悲劇的な死を遂げた女性の霊が宿っているという。

伝承内容:

- 石に手をかけた者が、その夜から悪夢に悩まされたという。

- 山に詳しい地元民ですら「あの石だけは近寄るな」と言う。

- 夜になると、石のあたりから子供の泣き声が聞こえるという目撃談も。

文化的背景:

“夜泣き石”は全国各地に存在するが、多くは女性や子供の怨念・哀しみが具現化されたものとされる。坂戸山の伝説もまた、土地に刻まれた歴史が霊的物語として継承されたものである。

🔍 文化的まとめと背景

- 山・湖・温泉という自然信仰の対象が、都市伝説の源泉となっている。

- “水に沈んだ記憶”や“女性霊の守護”など、雪国・水没・秘湯に特有のストーリー構造が強い。

- 魚沼の伝承は、土地の死と再生、消えた集落の無念が色濃く出ており、純粋な心霊より“祟り的ニュアンス”が強いのが特徴。

🧩見附市の都市伝説・伝承リスト

1. 大平森林公園と「影の集落」伝説

概要:

見附市の北部に位置する大平森林公園周辺には、かつて“存在しないはずの集落”が夜になると現れるという噂がある。戦中・戦後の疎開地とも関係しているとされるが、詳細は不明。

伝承内容:

- 夜に林道を歩いていると、遠くにぼんやりと灯る提灯の明かりが見える。近づくと消えてしまう。

- 「ここには昔、開拓民の集落があった」と語る地元年配者もいるが、記録にない。

- 公園内の小川のほとりで“人の話し声”がするが、姿はないという怪談も。

文化的背景:

山間部における「幻の集落」伝承は、日本各地に存在。大平森林公園は再整備された近代施設である一方、開拓史や戦中の疎開集落が地元民の記憶に残っている可能性がある。

2. 見附・今町地区に伝わる“狐と老婆”の化かし話

概要:

今町地区には、昭和初期まで狐火や化かしの話が語られていた。なかでも「老婆に化けて道案内する狐」の話は地元の年寄りのあいだでは有名であったという。

伝承内容:

- 夜道で迷った人が、親切な老婆に道を尋ねたところ、翌朝「人通りのない田んぼの中」に立っていた。

- 老婆の足が途中から“動物の足”に見えた、という証言も。

- 現在も地元では「夜に今町のはずれで人に道を聞くな」と言い伝えが残る。

文化的背景:

狐や狸による化かし話は、北陸~中越地域に多く見られる。「親切な老人」が変化の象徴として登場するのは、昭和以降に農村民俗が変化した時期の傾向とされる。

3. 新町橋と“川辺の少女”の話

概要:

見附市を流れる刈谷田川に架かる新町橋では、「夜に橋を渡ると少女の姿が川べりに見える」という話が古くからあった。水難事故や落雷事件と結びつけて語られることもある。

伝承内容:

- 橋のたもとに、ランドセルを背負った少女が立っている。話しかけると消える。

- 雨の日にしか現れないというバージョンもある。

- この橋周辺では戦前に集団落水事故があったとも言われるが、記録は断片的。

文化的背景:

“橋と霊”というモチーフは全国的にも多い。とくに川辺の少女や子供霊は、過去の水害や戦後の事故と無意識に結びつけられて語られる傾向がある。

🔍 文化的まとめと背景

- 見附は山間と平野の境界地であり、霊異が現れる“あわいの空間”が多い。

- 昭和~平成初期にかけての口承怪談の記録が比較的残っている(狐、老婆、夜の川など)。

- 近年整備された森林公園や橋など、再開発エリアと過去の記憶のギャップにより、不思議な話が伝承されやすい土壌がある。

🧩高田市の都市伝説・伝承(現・上越市高田地区)

1. 高田城跡と“夜桜の女”

概要:

高田城跡は桜の名所として全国的に知られるが、「夜桜の時期になると現れる女性の幽霊」が語られてきた。かつての城の関係者、あるいは自害した腰元の霊ともされる。

伝承内容:

- 桜が満開の夜、ひとりで歩いていると後ろから簪を挿した女性の足音が聞こえる。

- 女性の姿は見えないが、桜の下で「ポトン」と何かが落ちる音がすることもある。

- 落ちていたのは小さな懐紙や髪飾りだった、という証言も。

文化的背景:

高田城は徳川家の譜代大名・松平家によって築かれ、江戸時代の歴史が色濃く残る。春の花と幽霊のイメージは古典文学にも通じる感性であり、儚さ・非業の死が結びつきやすい。

2. 雁木通りの“声だけの人”

概要:

高田の雁木通りでは、古くから「姿は見えないが声だけが聞こえる」怪談が伝えられている。特に冬の積雪時に多く、誰かに呼ばれて振り返っても誰もいないという話が多い。

伝承内容:

- 「〇〇さん」と名前を呼ばれ、振り返ると誰もいない。

- 雁木の下を歩いていると、反対側の屋根の上から“笑い声”がする。

- 声を追いかけると道に迷い、もとの場所に戻れないというパターンも。

文化的背景:

雪国特有の“音の反響”や視界不良が怪異の背景にあると考えられる。雁木の空間は“あちら側”と“こちら側”を曖昧にするため、異界との接点として語られることが多い。

3. 稲田神社周辺の“狐の市”

概要:

旧高田市の郊外にある稲田神社周辺では、「昔、神社の裏手に狐が開いた市が出た」という話が残る。商売繁盛のご利益があるとされるが、実際に行くと帰って来られなくなるという警告も。

伝承内容:

- ある男が深夜に歩いていると、神社の裏手に賑やかな市のような光景が広がっていた。

- 露店では奇妙な商品(しゃべる傘、小さな人形)が売られていた。

- 翌朝、男は神社の境内のど真ん中で倒れていたという。

文化的背景:

狐の市伝承は、新潟県内でも中越・上越の山間に多く見られる。境界の時間(深夜)と聖俗の境界(神社裏)という構造が、異界と人間界の接触の物語を生む。

🗺️文化的まとめと背景

- 高田は江戸期からの城下町文化と仏教都市(寺町通りなど)の複合性があり、幽霊・妖怪譚が成立しやすい。

- 雪と雁木という空間の特殊性が、“見えない存在”の伝承を生む温床となっている。

- 地元に残る「狐」や「声の怪異」などは、上越地方の口承怪談全体の特徴とも一致する。

🧩直江津の都市伝説・伝承(現・上越市直江津地区)

1. 直江津港の「軍霊船」

概要:

戦国時代から続く港町・直江津では、夜の海に「乗客のいない船が接岸する」という怪異が語られる。上杉謙信の軍霊が関係していると信じられてきた。

伝承内容:

- 濃霧の日、誰も乗っていない和船が港に着く。近づくと「陣笠をかぶった人影」が船の奥に立っている。

- 翌日、その船は消えている。船着き場には草履の跡と、甲冑の金具のようなものが落ちていたという話も。

- 「この港には、まだ帰ってこようとする武者たちがいる」と地元の古老は語る。

文化的背景:

直江津は謙信の海運拠点であり、北前船の時代にも栄えた。「海から来る霊」「消える船」は、古代からの“他界からの訪問者”を思わせる民俗観と結びついている。

2. 五智国分寺と「赤い手紙」

概要:

上杉家ゆかりの五智国分寺では、ある時期に「赤い封筒が本堂に置かれていた」という噂が広まり、それを開いた者に災厄が降りかかったという都市伝説がある。

伝承内容:

- 封筒には墨で「コレハ返サレタモノ」と書かれていた。

- 開封した者が次々に体調不良を訴え、後にその手紙は「供養されずに燃やされた願文」だったと判明。

- 境内に手紙を置いた人物は今も不明。

文化的背景:

赤い封筒=呪物、というイメージは全国に散見されるが、古刹の境内にまつわる禁忌として根づく例は珍しい。国分寺のような霊場は“願いと呪いの境界”が曖昧になりやすい。

🧩柿崎町の都市伝説・伝承(現・上越市柿崎区)

1. 柿崎川流域の「迷い野原」

概要:

柿崎川上流の山林地帯では、古くから「道に迷うと永遠に帰れない」という話がある。特に霧の日には“同じ場所をぐるぐると回ってしまう”とされる。

伝承内容:

- 釣りや山菜取りで入山した者が、なぜか一本道で元の場所に戻れずにさまよう。

- 木の根元に「わらじを履いた足跡」があり、それを辿ると山奥のほこらに出たという話も。

- 一説には、昔落命した山伏の霊がさまよっているとも。

文化的背景:

「迷い野原」伝承は全国にあるが、新潟では山と霧がセットになった語りが多い。柿崎区は上越平野から山間部への境界にあり、“異界への入り口”とみなされやすい。

2. 柿崎観音堂と“濡れ髪の女”

概要:

海沿いにある観音堂では、夜間に「髪を濡らした女性が供え物を持って現れる」という怪談がある。供養を怠った過去の因縁とされている。

伝承内容:

- 地元の若者が夜釣りの帰りに観音堂前で女とすれ違い、その直後に腹痛で倒れた。

- 女は白装束で、頭からしずくが滴っていた。

- 翌朝、堂の前には誰も持ってきたはずのない供え物が置かれていたという。

文化的背景:

濡れ髪・白装束という描写は「海からの死者」のイメージを喚起する。観音は水死者・女性の救済を担うとされる場合が多く、その信仰との交錯が都市伝説の背景にある。

🔍考察:直江津・柿崎の怪異の共通点

- 海と山の“境界”の都市伝説がそれぞれに存在し、霧や夜など視覚の曖昧性を活かした演出が多い。

- いずれも「誰かが帰ってくる/連れていかれる」というモチーフが中心。

- 戦国~江戸の歴史・仏教・海上交通の伝承が下敷きになっている。

🧩阿賀野市の都市伝説・伝承

1. 五頭山(ごずさん)の“迷い霊”と修験者伝説

概要:

五頭連峰の主峰・五頭山は、古くから修験道と山岳信仰の霊山であり、「迷い霊に導かれる」といった怪異伝承が残る。

伝承内容:

- 登山道を歩いていると、前を行く白装束の人影が見えるが、追いかけるといつの間にか姿が消える。

- 霧の日に山中で読経の声が聞こえると、その後で必ず道を間違うという言い伝えがある。

- 昔、修験者の一団が山中で消息を絶ったという記録も。

文化的背景:

五頭山は近隣の村々にとって「山の神」を祀る神聖な存在であり、修行と供養の場であった。山中の怪異は、自然と霊的世界が交差する場であることを示している。

2. 出湯温泉の「夜の女将の訪問」

概要:

阿賀野市の出湯温泉街では、夜中に「誰も予約していない客室に現れる女将」がいるという怪談が語られている。

伝承内容:

- 夜遅く到着した宿泊客が、無人の部屋に女将らしき人物が入って来て「お湯は熱いから気をつけて」とだけ言って去っていった。

- 実際にはその日、その旅館の女将は不在だった。

- 古くからの宿の記録に、「宿で倒れたまま発見された昔の女将」の記述がある。

文化的背景:

温泉地にまつわる“現れた女性”の怪談は、供養されなかった従業員や客人の霊が語り継がれることが多い。出湯のように歴史ある宿場では、記憶と霊の境界が曖昧になりやすい。

3. 安田の白蛇と“火の玉伝説”

概要:

阿賀野市安田地域では、夜間に「白蛇が火の玉となって飛び回る」という奇妙な現象が江戸期より語られている。

伝承内容:

- 旧家の庭に白蛇が棲みつくと、家運が上がるとされていたが、夜にその白蛇が青白い火の玉になって飛び出していく様子を何度も見たという証言が残る。

- 火の玉が現れた年には、地域に凶作や不幸が多発したとされ、のちに「蛇神の怒り」と呼ばれ恐れられるように。

文化的背景:

白蛇は全国的に“神の使い”として扱われるが、新潟では火の玉との関係が語られることも多い。安田地域は農村部で信仰色が強く、蛇や狐にまつわる神話的な語りが残されている。

4. 水原代官所跡の“石段に座る男”

概要:

旧水原代官所跡付近の石段では、夜中に“誰かが腰かけている”という不気味な噂が流れている。

伝承内容:

- 夜道を通ると、石段に人影が見え、近づくとスッと消える。

- その影は黒い裃姿のようで、代官に仕えていた役人ではないかと地元の語り部は言う。

- 死後も“見回り”を続けているのではないかという説も。

文化的背景:

水原は城下町的な機能を持っていた地域で、武士や奉行の活動が日常だった場所。歴史の残滓が、夜の闇の中に姿を現す“都市伝説”として今も語り継がれている。

🔍文化的まとめと背景

- 阿賀野市の伝承は、山(五頭山)と水(温泉・白蛇)にまつわる霊性が中心にある。

- いずれも「境界」や「供養」「記憶の残響」がテーマとなっており、都市伝説というよりは民俗的な幽玄性を帯びている。

🏙️新発田市の都市伝説・伝承

1. 新発田城と「首なし武者」の伝承

概要:

新発田城は江戸時代の城郭で、堀と石垣が現在も残る歴史的名所である。城の一部には、夜になると「首のない甲冑姿の影」が歩いているという噂が語り継がれている。

伝承内容:

- 明治期に廃藩置県後、軍の施設として使われた際に古井戸から「鎧兜と白骨」が発見されたという話が地元に残る。

- 夜間に城跡の土塀沿いで足音がする、鉄のような甲高い音とともに「すっと影が通り過ぎる」という証言が複数ある。

文化的背景:

戦国期には上杉家や溝口家の支城として戦乱に巻き込まれた歴史がある。首なし武者は討ち死にした武士の魂が迷っているとされ、地元では「祟りを避けるため夜は近づかない」とも言われる。

2. 月岡温泉と“影を連れて帰る宿”

概要:

新発田市内の有名温泉地「月岡温泉」には、美肌の湯としての魅力の一方で、「一部の宿で泊まると何かがついてくる」と噂されている場所がある。

伝承内容:

- 旅館に宿泊後、自宅に戻った後もラップ音や「誰かの気配」が続くという口コミがいくつかネット上に存在。

- 鏡に女の影が映った、窓の外に「人影」が立っていたという体験談も。

文化的背景:

温泉地は霊的に“浄化”と“境界”の場とされ、癒しとともに“異界の気”も混在する場所とされることが多い。宿場町や遊郭文化の名残も影響している可能性がある。

3. 藤塚浜と“人を誘う波”

概要:

日本海に面する藤塚浜では、地元の漁師や住民の間で「海に呼ばれる」という表現が使われる。かつて水難事故も多く、「何かに引かれた」と語られることがある。

伝承内容:

- 夜の海岸で、誰もいないはずの波打ち際から「手招き」が見えるという話。

- 満月の晩、ふと海に近づきたくなる衝動にかられる、という証言もある。

文化的背景:

“水場”は霊が集まるとされ、特に溺死や水難事故が多い場所は、民間伝承でも“引き込まれる”場所として恐れられる。供養塔や無縁仏も多く、目に見えない存在への畏怖が根づいている。

🔍文化的まとめと背景

- 城跡と霊的伝承の相関性:新発田城に限らず、かつて人の生死が交錯した戦国の拠点は、今も記憶の残滓が漂う場所とされる。

- 温泉地と“境界”性:温泉は癒しと共に「異界と接する場所」として、昔から精霊や霊魂の出入りがあると考えられてきた。

- 海と霊の関係性:特に日本海側は“寄せる海”としての信仰や祟り伝説が多く、新発田もその一端を担っている。

🏙️柏崎市の都市伝説・伝承

1. 鯨波海岸の“波打ち際の女”

概要:

柏崎市の海沿いに広がる鯨波海岸では、地元の漁師や海水浴客のあいだで「波間に立つ白い女の影」が目撃されるという怪異譚がある。

伝承内容:

- 夕暮れどき、海辺に白装束の女性が立っており、近づくと姿がふっと消える。

- 水難事故が多発した年には、目撃情報が増えるといわれ、「呼ばれると振り返ってはいけない」とも言われている。

文化的背景:

日本海側は“黄泉への入り口”という信仰があり、特に女性の霊は「海を彷徨う未練の魂」として描かれることが多い。漁師や地元住民による慰霊の習慣が現在も残っている。

2. 刈羽黒姫神社の“祟り伝承”

概要:

刈羽地区にある黒姫神社は、古くから「触れてはならない神域」とされる伝説が伝わる場所である。

伝承内容:

- 神社周辺の木を無断で伐採すると、家族に不幸が起こるという口伝があり、地元住民の間では今も恐れられている。

- 境内で無闇に写真を撮ると「レンズが曇る」「機器が故障する」という報告も。

文化的背景:

黒姫信仰は長野県の黒姫山に端を発する女性神格で、地元に根付いた土着信仰と合流して“禁忌”や“祟り”の対象として伝わってきた。境界信仰や御霊信仰の影響も見られる。

3. 番神岬の“灯台の男影”

概要:

柏崎市の番神岬に立つ灯台は、かつての軍事的要所でもあり、そこにまつわる奇妙な人影の目撃例がある。

伝承内容:

- 夜間、灯台のふもとに軍服を着た男が立っており、近づくとふいに消える。

- 地元では「戦時中に亡くなった監視兵の霊」と言い伝えられている。

文化的背景:

灯台は“道しるべ”であると同時に、死者の魂が行き交う場所という信仰が各地にある。特に戦時中に使われた施設は、未練や記憶の蓄積地となりやすい。

🔍文化的まとめと背景

- 海辺の霊性:柏崎のような海と共に生きる町では、「海にまつわる霊話」が強く根付く。とくに水難と関係する伝承は、鎮魂の役割をもつ。

- 神域と禁忌:地方の小社にも“触れてはならない神域”の概念が色濃く残り、それが都市伝説化しやすい。

- 戦争遺構と霊的記憶:灯台や監視所跡などは、死者の魂が“今も任務を遂行している”という形で伝承されやすい。

こうした伝承や怪異譚は、かつて語り部たちによって“声”で伝えられてきたものである。

現代では、そうした「耳で聴く怪談体験」をオーディオブックで気軽に楽しめる時代になっている。

📚たとえば…

Audible(オーディブル):怪談師による本格的な朗読や、民俗学・歴史ミステリー作品が豊富。

audiobook.jp:日本語コンテンツが充実しており、古典・現代怪談・都市伝説系も多くラインナップ。

どちらも初回無料体験ありなので、まずは耳で「異界の気配」に触れてみてほしい。

🏙️小千谷市の都市伝説・伝承

1. 小千谷闘牛場と“白い牛の影”

概要:

小千谷市では古くから「牛の角突き」が行われており、伝統文化として今も続く。その歴史の裏には、奇妙な牛の霊にまつわる噂も残されている。

伝承内容:

- 闘牛場の近くで、深夜に「白い牛」が一瞬現れては消えるという目撃例が報告されている。

- 白牛に出会った人は「幸運が訪れる」とされる一方で、「角突きに異変が起こる前触れ」とも語られている。

文化的背景:

動物霊の信仰(特に牛や馬)は全国的に見られ、農耕文化と深く結びつく。小千谷のような土地では、牛そのものが神聖視されることも多く、「白い牛」は神使のような扱いを受けている。

2. 信濃川沿いの“水面の少女”

概要:

小千谷市を流れる信濃川では、水辺にまつわる怪談が古くから存在している。とくに「水面に立つ少女」の話は、地元では広く知られている。

伝承内容:

- 夜、川のほとりを歩いていると、白いワンピースを着た少女が対岸に立っている。

- 声をかけようとすると、ふっと水の中に溶けるように消えるという。

- この話を知る人の間では「川で亡くなった子どもの霊」とも、「旅人を迷わせる水の精霊」とも言われている。

文化的背景:

信濃川は「命を支える川」である一方、「人をさらう川」としても恐れられてきた。川辺の怪談には、水神信仰や民俗的な“水死霊”の概念が色濃く反映されている。

3. 鳥追い祭りの“異形の客”

概要:

小千谷の伝統行事「鳥追い祭り」は、五穀豊穣と無病息災を祈る行事であるが、その最中に“異形の客”が紛れ込んでいたという噂が伝わっている。

伝承内容:

- 鳥追いの夜に限って、「顔が見えない人」が参加していたという目撃談がある。

- 翌朝になると、その人物の存在が誰の記憶にもなく、「写っていたはずの集合写真からも消えていた」との証言も。

- これを「神さまが人間の姿で参加した」と解釈する者もいれば、「あの世からの客人」として語る者もいる。

文化的背景:

祭りには“異界との境が開かれる”という信仰が根強くあり、特に年の初めの行事では神霊や死者が交わるという考えが見られる。都市伝説と伝統行事が融合した好例である。

🔍文化的まとめと背景

- 動物霊と民間信仰: 小千谷のような農村文化では、牛や馬に神聖性が付与されやすく、伝統行事にも霊的な背景がにじむ。

- 水辺の霊性: 信濃川は生活の要であると同時に、命を奪う側面も持ち、水神や水霊伝承が自然発生的に根づいている。

- 祭りと異界交信: 正月・節分・彼岸などの時期には“異界との扉が開く”という日本的世界観が、都市伝説の種となる。

🏙️糸魚川市の都市伝説・伝承

1. 小滝集落の“岩屋の声”

概要:

糸魚川市の山間部にある小滝集落には、古来より“神が籠もる岩屋”とされる場所が点在する。そのうちの一つから「夜になると声が聞こえる」という伝承がある。

伝承内容:

- 晩秋の夜、岩屋に近づくと「低くうなるような声」が聞こえ、耳をふさいでも頭の奥に響くという。

- 村では「山の神の怒りを鎮めるため、岩屋に近づくな」と伝えられている。

- 実際に体調不良や発熱を訴える者が出たこともあり、“霊域”として忌避されている。

文化的背景:

山岳信仰や磐座信仰の名残で、「岩に神が宿る」という概念は全国に存在する。特に糸魚川は縄文時代からの祭祀痕跡があり、自然物に霊性を見出す文化が根強い。

2. 能生白山神社の“千里眼の巫女”

概要:

能生地区の白山神社には、古く「未来を見通す巫女」がいたという言い伝えがある。現在でも境内には、彼女にまつわる不可解な噂が残されている。

伝承内容:

- 夜の白山神社に立ち寄った参拝客が、「社の奥に白装束の女性が立っていた」と証言。

- その姿を見た者は「次の日に不吉な出来事に遭う」とされ、地元では“未来を警告する存在”と恐れられている。

- 巫女は戦国時代に処刑されたとされるが、その霊力は今も残っていると信じられている。

文化的背景:

白山信仰は山岳修験や巫術と関係が深く、“神懸かりの巫女”が神意を伝える役目を持っていた。神社に残る霊的存在は、こうした伝統の名残と解釈できる。

3. 親不知の“海の底から来る女”

概要:

難所として名高い「親不知(おやしらず)」の断崖海岸では、古くから“海から来る怪異”が語られてきた。特に女性の霊にまつわる目撃談が多い。

伝承内容:

- 夜中に車で親不知のトンネルを通ると、助手席にいつの間にか“濡れた長髪の女”が座っている。

- 海岸線で声をかけられ、振り返ると誰もいなかったという事例もある。

- 「海に沈んだ人の霊が陸へ戻ろうとしている」とされ、特に天候の悪い日に遭遇しやすいという。

文化的背景:

親不知・子不知は急峻な地形と荒波で知られ、昔から海難事故が多発した。こうした土地では「死者の魂が海から戻る」という伝承が生まれやすく、海霊信仰の一種とも解釈される。

🔍文化的まとめと背景

- 磐座・山の神: 山岳信仰の根強い地域では、岩や洞窟に神霊が宿るという概念が日常的に存在し、現代にも形を変えて伝承されている。

- 海霊と事故の記憶: 糸魚川のような海と山に囲まれた土地では、事故・遭難と霊的恐怖が結びつき、「自然の中の異界」伝承が数多く生まれている。

- 巫女と予知: 神社における霊的存在としての“巫女”は、単なる語り物ではなく、信仰対象と恐怖が混じった民俗的存在である。

🏙️三条市の都市伝説・伝承

1. 八幡山の“火の玉と白狐”

概要:

三条市郊外に位置する八幡山には、かつて修験道や狐火信仰が根づいていた。山頂付近での「火の玉」「白狐の目撃談」が語り継がれている。

伝承内容:

- 夜間に登ると、山中で「赤い火の玉が飛び交う」のを見たという目撃談が複数存在。

- 同時に、ふもとの稲荷社では「白狐の霊が人を導く」「参道で人影に出会った」などの報告が残る。

- 一部では「迷った人が白い動物に助けられ、無事に下山できた」との逸話もある。

文化的背景:

稲荷信仰や山岳信仰の名残で、「狐=神の使い」が浸透していた地域。火の玉は“狐火”とも解釈され、霊的現象と結びついて語られてきた。

2. 三条鍛冶の“呪いの刃”

概要:

三条市は古くから刃物の町として知られており、鍛冶にまつわる逸話が多い。その中でも、“鍛冶屋の呪いが込められた刃物”という都市伝説が存在する。

伝承内容:

- 江戸時代、ある刀匠が仕上げた名刀に“怨念”が宿り、「持ち主を次々と不幸にする」と噂されていた。

- 刀が移った先々で「火災や一家の没落」が起き、最終的に寺に封印されたという。

- 現在もその刀は「特定の場所に秘蔵されている」と語る地元民もいる。

文化的背景:

鍛冶という職業には、火と鉄を扱う“異能”の印象がつきまとい、霊的な畏怖が込められることがある。特に日本刀は魂や怨念を宿す器と見なされた。

3. 保内公園の“消える足音”

概要:

観光地でもある保内公園では、夜間や雨の日に「誰もいないのに足音が聞こえる」「視界の端に人影が見える」などの体験談が語られている。

伝承内容:

- 夜の散歩中に後ろから足音がついてくるも、振り返っても誰もいない。

- 子供の笑い声や、草むらからこちらを見ている“白い顔”を見たという話もある。

- 地元では「開発前に何かが埋まっていた土地だ」という噂が根強く残っている。

文化的背景:

元々が田畑や林だった場所の開発では、土地にまつわる記憶や言い伝えが“残留思念”として語られやすい。近代化に伴う“土地の記憶”が都市伝説化する例のひとつである。

🔍文化的まとめと背景

- 狐火と山岳信仰: 八幡山の白狐や火の玉の伝承は、稲荷信仰の地方変種として、民間信仰の中に自然と浸透している。

- 鍛冶と怨念: 工芸に携わる者の“魂を込める行為”が、時として呪術的なイメージと結びつくのは、刀剣文化の精神性にも通じている。

- 土地の霊性: 公園や開発地に現れる怪異は、過去の記憶や死者の想念を背景にした現代的な都市怪談のスタイルといえる。

こうした伝承や怪異譚は、かつて語り部たちによって“声”で伝えられてきたものである。

現代では、そうした「耳で聴く怪談体験」をオーディオブックで気軽に楽しめる時代になっている。

📚たとえば…

Audible(オーディブル):怪談師による本格的な朗読や、民俗学・歴史ミステリー作品が豊富。

audiobook.jp:日本語コンテンツが充実しており、古典・現代怪談・都市伝説系も多くラインナップ。

どちらも初回無料体験ありなので、まずは耳で「異界の気配」に触れてみてほしい。

🏞️津南町の都市伝説・伝承リスト

1. 竜ヶ窪の“龍神と禁忌の水”

概要:

名水百選にも選ばれる「竜ヶ窪の池」は、清水が湧き続ける不思議な池であり、「龍神が住む」との伝承が古くから残る神秘的な場所。

伝承内容:

- 昔、干ばつに苦しんだ村人が池の神に祈ったところ、雨を呼ぶ龍が現れて池に住み着いたという。

- 龍神は「池の水を持ち帰ってはならぬ」という掟を課し、それを破った者の家には「雷が落ちた」「病が流行った」と伝えられる。

- 近年でも「ふざけて池に石を投げた若者が事故に遭った」といった噂が後を絶たない。

文化的背景:

水源地信仰と龍神信仰が融合した典型的な例であり、自然の神聖性とタブーの感覚が色濃く残る。特に水を「命の源」とする農耕文化においては、霊的な存在としての“龍”の象徴が重要視されてきた。

2. 幽谷“結東の石仏”と祟りの話

概要:

津南町結東(けっとう)地区には、昔から祟りをもたらすとされる「首なし地蔵」や「崩れた石仏」が点在し、地元では“触れてはならない場所”と語られている。

伝承内容:

- ある石仏を粗末に扱った村人の家に火災が起き、家系が絶えたという。

- 石仏の向きを変えると、その年は村に天災や不作が起こるとされた。

- 祠に供え物を欠かすと、夜中に「石を叩くような音」や「呻き声」が聞こえるという話もある。

文化的背景:

山村部においては石仏・地蔵などを地域の守り神とし、集落の“霊的バランサー”と見なす風習がある。人為的な破壊や移動にまつわる“祟り譚”は、日本各地に共通する民間信仰の様式である。

3. 秘境・秋山郷と“迷い家の伝説”

概要:

長野県との県境にある秋山郷周辺では、かつて“異界につながる道”とされる場所がいくつか存在し、「一度入ったら帰ってこれない家がある」という“迷い家”伝説が語られている。

伝承内容:

- 木こりが山奥で雨宿りに入った家が、実はこの世のものではなく、朝になったら家ごと消えていた。

- 行方不明になった猟師が1週間後に発見されたが、「食事も水もないのに飢えていなかった」ことから「迷い家にいた」と信じられた。

- 一部では「その家に入ると寿命が延びるが、戻ってこれるのは1人に1度きり」とも言われる。

文化的背景:

「迷い家」は日本各地の山岳地帯に伝わる異界譚で、現世と隣接する“別の世界”の存在を象徴するもの。秋山郷の秘境性と隔絶性が、この種の伝承をよりリアルなものにしている。

🔍文化的まとめと背景

- 龍神と水信仰: 山間地における龍神信仰は、自然災害や天候の不安定さと向き合う暮らしから生まれた“畏れと感謝”の表れ。

- 石仏信仰と祟り: 地元の守護神としての石仏は、地霊(じれい)信仰とも結びつき、祟りの存在として語られることで、世代間の戒めとして機能している。

- 迷い家と異界譚: 近代以前の交通困難な地域では、「未知の集落」や「消える家」は現実の風景とも重なり、非常に説得力ある都市伝説として根付いている。

🏯長岡市の都市伝説・伝承

1. 山古志の“牛神信仰”と祟り伝説

概要:

山古志地区では古来、闘牛文化と結びついた「牛神(うしがみ)」信仰が存在し、牛の霊を敬わぬ者に災いが降りかかるという伝承が残る。

伝承内容:

- 闘牛で敗れた牛を粗末に扱った者の家に「奇病が続いた」「井戸が枯れた」などの祟りが起きたという。

- 牛の角を勝手に持ち帰った若者が、数日後に原因不明の高熱を出したという話も。

- 牛の霊をなだめる「牛塚」や「牛の位牌」が今も地域に点在している。

文化的背景:

牛と共に暮らしてきた生活文化が色濃く残る山村において、牛は“家族のような存在”。その死を軽んじることは“神仏を冒涜する”ことと同義とされた。

2. 蓬平温泉の“沈む霊灯”と亡者の呼び声

概要:

蓬平(よもぎひら)温泉には「夜に川辺へ行くと、誰もいないのに火が漂っている」「声に呼ばれると戻れなくなる」という伝説がある。

伝承内容:

- 戦時中に傷病兵をかくまった寺院が焼失した後、その川辺で“白い灯”が夜な夜な浮かぶようになった。

- 声に呼ばれて川に近づいた者は“気を失っていた”“翌朝、橋の上で目を覚ました”と証言している。

- 地元では“供養の足りない魂が川面に現れる”とされ、静かに見送るように教えられている。

文化的背景:

水辺に現れる“霊灯”は全国に共通する怪異のパターン。供養と結びついた文化的背景がある一方、温泉地という“癒しと死”が交差する場所ならではの物語とも言える。

3. 長岡空襲と“消えない影”の噂

概要:

昭和20年の長岡空襲では、市街地の大半が焼失。現在も当時の遺構が残る地域では「夜になると焼け跡から声が聞こえる」「焦げた影が壁に浮かぶ」といった噂が語られている。

伝承内容:

- 昼間には何も見えないが、夜にスマホで撮ると“黒い影”が映るという場所がある。

- 空襲慰霊碑に手を合わせずに帰った人が「夜中に火の手が迫る夢を見た」と証言している。

- 一部の老舗店舗では、閉店後に店内で「焼け焦げた匂い」が漂うと報告される。

文化的背景:

戦争の記憶は時間が経つほど“怪異”として語られやすくなる。長岡のように空襲の記憶を色濃く残す町では、「記憶の継承」と「霊の語り」が都市伝説と融合していく傾向が強い。

🔍文化的まとめと背景

- 家畜信仰と畏敬の念: 山間地の闘牛文化は単なる娯楽でなく、信仰的側面を帯びていることが多く、死を軽んじる行為が“祟り”として残る。

- 水辺と霊の境界: 温泉地や川辺では、「癒し」と「死」の境界にまつわる話が生まれやすい。

- 戦争と霊的記憶: 焼け跡の霊話は“後世への戒め”としての機能も果たし、市民の語りによって都市伝説として定着していく。

🏞️江南区の都市伝説・伝承(新潟市江南区)

1. 北山池の“蛇神伝説”と水難の祟り

概要:

江南区北山にある北山池(北山貯水池)は、古来より“蛇神”の棲む池として知られ、むやみに近づいたり悪戯した者には祟りがあるという伝承が残る。

伝承内容:

- 池の石碑を倒した少年が数日後に高熱を出し、その夜「大蛇が夢に現れた」と語った。

- 雨の夜に池の水面から“長い影”が伸びてくるのを見たという地元住民の証言も。

- 毎年、地元ではひっそりと池のほとりに供物を捧げる“蛇神鎮め”の習慣が続いている。

文化的背景:

農業用のため池が多い新潟平野では、蛇神・龍神信仰が根強い。水を司る神としての“蛇”は豊作と水難の両面性を持ち、自然災害を“祟り”として語る傾向がある。

2. 旧五泉街道沿いの“首なし地蔵”の噂

概要:

江南区から五泉方面へ続く旧街道沿いには、首のない地蔵がひとつだけ残っており、「夜に通ると誰かに見られている」「車が急に止まる」といった怪異が囁かれている。

伝承内容:

- 地蔵の首を持ち帰った若者が事故に遭い、首を返した翌日には夢に「ありがとう」と地蔵が現れたという。

- 地元の古老によると、かつて“旅人が首を切られた場所”に立てられた供養地蔵だったとのこと。

- 今でも周囲にだけ花が絶えない不思議な地蔵とされている。

文化的背景:

“首なし地蔵”は全国に見られる怪談モチーフだが、街道筋の信仰・供養文化と結びついて、よりリアリティのある都市伝説として地域に根づく。

3. 阿賀野川土手沿いの“白い女の目撃談”

概要:

江南区を流れる阿賀野川沿いでは、夜になると「白い服の女性が橋の上を歩いている」「消えるように姿がなくなる」といった目撃談が複数報告されている。

伝承内容:

- 2000年代以降、夜のジョギング中に“白い女”を見たという若者の証言がネットで拡散。

- 近隣でかつて水難事故があり、その女性の霊が今も橋のあたりをさまよっているという説がある。

- 夏になると「車のバックミラーに映った」という体験談が一部で語られている。

文化的背景:

“白い女”は心霊譚の定番だが、川辺・橋・旧道といった異界的な要素が重なる場所で出現することが多い。江南区のような河川沿い地域では、古くから水にまつわる霊的伝承が多く残る。

🔍文化的まとめと背景

- 蛇神信仰とため池文化: 水辺に宿る霊性を象徴する“蛇”は、新潟平野における農耕信仰と密接に関係する。

- 地蔵と供養の伝承: 歴史ある街道には“供養”の記憶が地蔵や石碑の形で残り、それが怪異として語り継がれることも。

- 川辺の心霊譚: 阿賀野川のような大河川沿いでは“境界”としてのイメージが強く、霊的存在の目撃談が語られやすい傾向がある。

🏞️岩船郡の都市伝説・伝承リスト(関川村・粟島浦村)

1. 【関川村】鷹の巣山の“軍勢の声”伝説

概要:

関川村にある鷹の巣山は、戦国期に上杉軍と越後国人勢との合戦があったとされる場所で、現在も“軍勢の足音”や“鬨(とき)の声”が山中に響くという噂がある。

伝承内容:

- 秋の霧が出る夜、登山道の途中で「どよめく声」や「鎧の音」が聞こえるという証言がある。

- 地元の登山者の間では、「日没前に登ってはいけない」という暗黙のルールも存在。

- 山の中腹には、合戦で亡くなった兵の慰霊碑がひっそりと建てられている。

文化的背景:

関川村は古くから交通の要衝で、軍事行動の舞台になった場所も多い。上杉家にまつわる伝承が今も濃く残っており、軍霊の話は“土地の記憶”として語り継がれている。

2. 【関川村】狐の宿・狐火の目撃談(湯沢温泉周辺)

概要:

関川村の湯沢温泉一帯では、かつて“狐の嫁入り”や“狐火”の伝承が語られており、今でも夜に明かりがふわふわと山に浮かぶのを見たという目撃談が存在する。

伝承内容:

- 「宿に泊まった夜、誰もいない廊下で白い狐が通り過ぎた」と語る宿泊客の証言がある。

- 地元の古老の話では「昔この辺りは“狐の宿”と呼ばれ、悪戯や神隠しもあった」とされる。

- 初夏の雨上がりに、山に“灯りの列”が浮かぶと、狐の嫁入りだと言い伝えられている。

文化的背景:

日本海側の山村では“狐の嫁入り”にまつわる伝承が多く、霧や光を妖怪・精霊に見立てる風習がある。関川村もその例に漏れず、妖怪信仰が根強く残る地域である。

3. 【粟島浦村】粟島の“逆さ地蔵”と航海の祟り

概要:

離島・粟島の一角に“逆さに埋められた地蔵”があるという噂があり、それを動かすと島全体に嵐が訪れると言い伝えられている。

伝承内容:

- 海難事故のあと、「地蔵の位置が少し変わっていた」と地元の漁師が話したことがある。

- 古くは、悪霊を鎮めるために“逆さにして地蔵を埋める”風習があったともいわれる。

- 島の子どもたちは「近づくと目が見える」と噂し、恐れて近寄らない。

文化的背景:

日本の島嶼部では、海の神仏と祟り信仰が密接に絡む。特に“逆さ地蔵”や“裏返しの像”は禁忌の象徴として語られ、地域のタブーとして今も残っている。

🔍文化的まとめと背景

- 戦国軍霊伝承: 岩船郡の山地は中世から戦略拠点であり、合戦伝承や軍霊の噂が点在する。

- 狐火と山村伝承: 湯治文化の残る温泉地では、山の精霊や狐との遭遇譚が語られがちで、自然現象に霊的意味を見出す文化が強い。

- 島嶼信仰: 粟島のような小規模離島では、海と祟りにまつわる伝承が島民の行動を律してきた。

🏔️越後三山の都市伝説・伝承リスト(八海山・中ノ岳・越後駒ヶ岳)

1. 【八海山】“千本檜小屋”と地獄の登山道

概要:

八海山は、かつて修験者たちの行場として知られ、「地獄の登山道」「千本檜(せんぼんひのき)」と呼ばれる難所を擁していた。ここでは命を落とす者も多く、“帰らぬ修験者”の霊が出るという。

伝承内容:

- 千本檜小屋付近では、夜になると「読経の声」や「鉦(かね)の音」が聞こえるという話がある。

- 修験者姿の霊が岩陰に立っているのを目撃したという登山者の報告も複数ある。

- 小屋の中に入ると、古い数珠や線香が今も置かれており、“誰かの供養”が続いている様子がある。

文化的背景:

八海山は古代より山岳修験の道場で、厳しい修行の末に“死”と隣り合わせの霊山として恐れられていた。現在も宗教登山が続く一方、霊的な畏怖が語り継がれている。

2. 【中ノ岳】“雪に飲まれる声”と永遠の迷い

概要:

中ノ岳は豪雪地帯として知られ、天候急変による遭難事故が多発してきた山。冬の夜には「雪の中から助けを呼ぶ声がする」との伝承があり、“雪に閉ざされた霊域”とされている。

伝承内容:

- 春先の雪解け期、山道に入ると「足元から声がする」という体験談が地元の猟師に語られている。

- 遭難者が最後に見た景色として「霧の中から女性が手招きしていた」という不思議な証言もある。

- 山頂付近で写真を撮ると、白い影のようなものが映るといわれる。

文化的背景:

中ノ岳のような豪雪山地では、“雪に取り込まれた者は成仏できない”という土着の死生観が根づいており、それが都市伝説的な怪異譚を生んでいる。

3. 【越後駒ヶ岳】“石祠の逆さ供養”と神域の戒め

概要:

越後駒ヶ岳の山腹には古くから信仰の対象とされた石祠が点在しており、「祠を動かすと祟りがある」と恐れられている。中には“逆さに供養された”不自然な祠もあるという。

伝承内容:

- 山頂直下の祠に手を触れた登山者が、その後高熱を出して寝込んだという話が伝わっている。

- 古老によれば「供養のやり方を間違えると、神霊が怒って災いを起こす」との言い伝えがある。

- 一部の登山者は「山全体が“呼吸している”ように感じる」と語る。

文化的背景:

越後駒ヶ岳は農業神や山の神としての信仰が篤く、特に“祠信仰”が中心。山に対する不敬や軽率な振る舞いは祟りを招くという考えが根強く残っている。

🔍文化的なまとめ

- 山岳信仰と修験道: 越後三山はいずれも修験者の登拝対象であり、「死を通して悟る」ような霊的鍛錬の場だった。

- 異界とつながる山: 遭難、幻視、声の幻聴などが、“山と霊界の接点”という伝承を強化している。

- 信仰とタブー: 祠や供養にまつわる禁忌は地域文化の核心であり、現代でも“触れてはならぬ場所”として残る。

👻新潟県の忌み地・忌み伝承

1. 十日町市・松之山の「廃村と忌み地」

概要:

十日町市松之山地区にはかつての廃村が点在し、忌み地とされる場所がある。

伝承内容:

過去に自然災害や過疎化で放棄された集落の跡地で、夜間に不気味な声や人影が見られるとされている。地域住民は近づかないようにし、忌み地として扱っている。

文化的背景:

豪雪地帯での過酷な自然環境が廃村を生み、そこに「土地の穢れ」「死者の霊」という忌み地感覚が結びついている。

2. 長岡市・山古志地区の「戦国古戦場跡」

概要:

長岡市の山古志地区は戦国時代の古戦場があり、忌み地伝承が根強い。

伝承内容:

古戦場跡には多くの戦死者の霊がさまよい、夜間に異様な音や怪異現象が起こるとされる。地元では祟りや不幸を避けるため忌避する風習がある。

文化的背景:

戦国時代の戦乱が土地の呪いや祟り伝承を形成し、忌み地としての認識を強めている。

3. 新潟市・鳥屋野潟周辺の「神域の忌み地」

概要:

新潟市の鳥屋野潟周辺には神社の神域として禁足地の伝承が残る。

伝承内容:

神社や聖域の一部として、無断立ち入り禁止の忌み地があり、違反すると祟りがあるとされる。地元では神聖な場所として畏敬されている。

文化的背景:

神道信仰に基づく禁足地は、日本各地で忌み地としての性質を持ち、新潟でもその伝統が続いている。

🔍新潟県の忌み地文化まとめ

- 廃村跡の忌み地化:自然災害・過疎化に起因する土地の穢れ。

- 戦国古戦場跡の忌み地化:歴史的戦乱が祟り伝承を生む。

- 神社神域の禁足地:信仰に基づく聖域忌避感情。

🏞️霧ヶ峰伝承や峠越えの“迷い話”

🌫️ 霧ヶ峰・国境越えの峠(県境周辺)

- 伝承内容:

- 長野との県境に位置する峠では、「何度も同じ場所を通る」「突然道がなくなる」といった“異界迷い”の体験が語られている。

- 霧の日には、別世界へ足を踏み入れてしまったという報告も。

- 類話・類似伝承:

- 全国の“霧の多い峠”に共通する「時空の歪み」や「山の神の怒り」による現象として解釈される。

👻地元の廃村や限界集落に伝わる口承怪異

🏚️ 廃村・黒倉地区(仮名/南魚沼市周辺)

- 伝承内容:

- 1970年代に無人化した山間の村で、夜中に「藁を踏む音」「仏壇の鈴の音」が響くという。

- 崩れた家屋の近くで、白い着物の人物を目撃したという話も。

- 文化的背景:

- 廃村は“未浄化の想念”が残りやすく、特に冬季閉ざされた空間が「霊の通り道」となるという信仰がある。

こうした伝承や怪異譚は、かつて語り部たちによって“声”で伝えられてきたものである。

現代では、そうした「耳で聴く怪談体験」をオーディオブックで気軽に楽しめる時代になっている。

📚たとえば…

Audible(オーディブル):怪談師による本格的な朗読や、民俗学・歴史ミステリー作品が豊富。

audiobook.jp:日本語コンテンツが充実しており、古典・現代怪談・都市伝説系も多くラインナップ。

どちらも初回無料体験ありなので、まずは耳で「異界の気配」に触れてみてほしい。

🎧 都市伝説好き必見!“聴く怖い話”体験を始めよう

👣 この記事を読んで、背筋がゾワッとしたあなたへ。

もし“読む”だけでなく、“耳で聴く”怪談体験に興味があるなら――

オーディオブックサービスの【Audible】と【audiobook.jp】が、あなたをさらなる恐怖の世界へ案内してくれる。

イヤホン越しに囁かれる怨念、静寂の中で始まる恐怖体験。

一度聴いたら眠れなくなるかもしれない、人気の怪談朗読が多数ラインナップされている。

- 🔊 Audible(オーディブル)

Amazon提供。毎月1冊無料で、声優や芸人による怪談朗読をフルで聴ける。

- 📚 audiobook.jp

日本発のオーディオブックサービス。月額で怪談やホラー作品が聴き放題。深夜に“連続再生”でじっくり楽しめる。

- 🎁 どちらも無料体験が可能。

まずは1本、深夜にイヤホンで試してみてほしい。文字では味わえない恐怖が、あなたの耳に忍び寄りよる。

🔥 話題の2大オーディオブックで聴ける《怪談・怖い話》作品

- 🔊 Audible(オーディブル):Amazon提供、1冊まるごと“無料”で試せる。プロ声優や芸能人による本格怪談朗読が魅力。

- 📚 audiobook.jp:月額プランで怪談やホラー作品が聴き放題。深夜にじっくり聴く“連続再生”が人気。

👇こんな人におすすめ!

- ✅ Audibleは…月1冊じっくり聴きたい人向け

- ✅ audiobook.jpは…いろんな怪談を聴き放題で楽しみたい人向け

🎧 【Audible】と【audiobook.jp】どっちがいい?

👇以下の記事に比較情報を記載しているので要チェック!

🧟♂️ 聴くだけで“現地にいるような”恐怖体験

あなたは、ひとりでこの朗読を最後まで聴ける自信はあるだろうか?

「イヤホン越しに耳元で囁くような声がして、思わず音量を下げた…」

そんなレビューも少なくない、リアルな恐怖がここにある。

- ✅ 急に部屋が寒くなった気がする

- ✅ 背後に気配を感じた

- ✅ イヤホン越しに“もう一人”の声が聞こえる…

そんな体験を、ぜひ以下のリンクから始めてほしい。

🔽 無料で怪談体験を始めるならこちらから

👇どちらも無料で今すぐ試せるので、気になる作品を1本、まずは深夜に“イヤホンで”聴いてみてほしい――恐怖の臨場感がまるで違う。

\ 30日間無料体験キャンペーン実施中/

※Audibleは無料期間が終了する前に解約することで一切料金は発生しません。

\ 14日間無料体験キャンペーン実施中/

※audiobookは無料聴き放題プランの期間が終了する前に解約することで一切料金は発生しません。